車両制限令の基準を超える車両の公道走行には、事前に特殊車両通行許可証の発行を受ける必要があります。

Q.「特殊車両」の定義とは…?

A.「特殊車両」とは、車両制限令第3条及び道路法第47条によって定められている一般的制限値(車両寸法の最高限度)を超える車両を言います。

その特殊車両を公道で走行させるためには、「特殊車両通行許可制度」に基いて、運行経路の道路管理者に対し、事前に特殊車両通行許可申請を行い「特殊車両通行許可証」を発行してもらう必要があります。

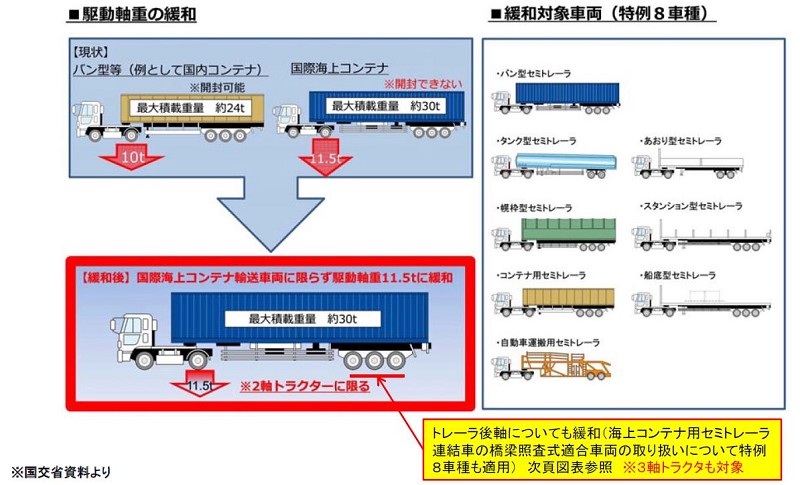

その一般的制限値の特例として上記画像のトレーラー8車種が定めれれています。

■トレーラー特例(指定8車種)

1)バン型(オープントップ型を含む)

2)タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)

3)幌枠型

4)コンテナ型

5)自動車の運搬用

6)あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る)

7)スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る)

8)船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る)

☆最遠軸距

総重量の特例は、特例5車種に限り適用があります。

・8m以上9m未満 … 25トン

・9m以上10m未満 … 26トン

・10m以上11m未満 … 27トン

・11m以上12m未満 … 29トン

・12m以上13m未満 … 30トン

・13m以上14m未満 … 32トン

・14m以上15m未満 … 33トン

・15m以上15.5m未満 … 35トン

・15.5m以上 … 36トン

※首都高速道路、阪神高速道路、その他都市高速道路および本州四国連絡橋公団の道路は含まれません。(上の制限値は特殊5車種が許可なしで通行可能な限度値)

東北急送では、特殊車両通行許可申請に精通したスタッフが煩雑な手続きを大変リーズナブルな価格で代行します。

Q.許可申請発行までの期間と、有効期限、申請の必要書類は?

A.特殊車両通行許可申請をしてから許可が下りるまでの期間は、最短で1ヶ月半~混雑状況等により長い場合で3ヶ月ほどかかります。

許可証の有効期限は、申請内容に合わせて最短1日~最長2年間です。お客様には以下の書類をご用意していただく必要があります。

■特殊車両通行許可申請に必要な書類

①自動車検査証の写し(有効期限の確認できるもの)

②出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称

③車両の三面図、連結検討書(トレーラ)

(車両図面=形状・寸法の記載があるもの)

④車両の諸元が記載されたもの(車両緒元表など)

⑤積載物の内容がわかるもの

⑥委任状

特殊車両通行許可証無しで公道走行が発覚した場合、企業名公表や、最高で6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されます。

Q.特殊車両通行許可証未発行の公道走行に対し、なぜ厳罰が課されるのですか?

A.道路や橋は一定の重量に耐えられるよう作られているため、積載超過により、劣化を早めてしまう恐れがあるためです。そして、特殊車両通行許可証を得ていない違反大型車両の走行により、社会的に多大な迷惑をかけてしまう場合があります。事実、2017年4月15日、福島市でトレーラーが積んだ円形の巨大タンクが歩道橋にぶつかり落下し、国道4号線片側が約4時間ほど通行止めとなりました。後日、道路法違反(特殊車両無許可運行)の教唆の疑いで、その運送会社の社長が逮捕されています。

東北急送では特殊車両通行許可申請手続きを含めた大型輸送業務をワンストップで行います。

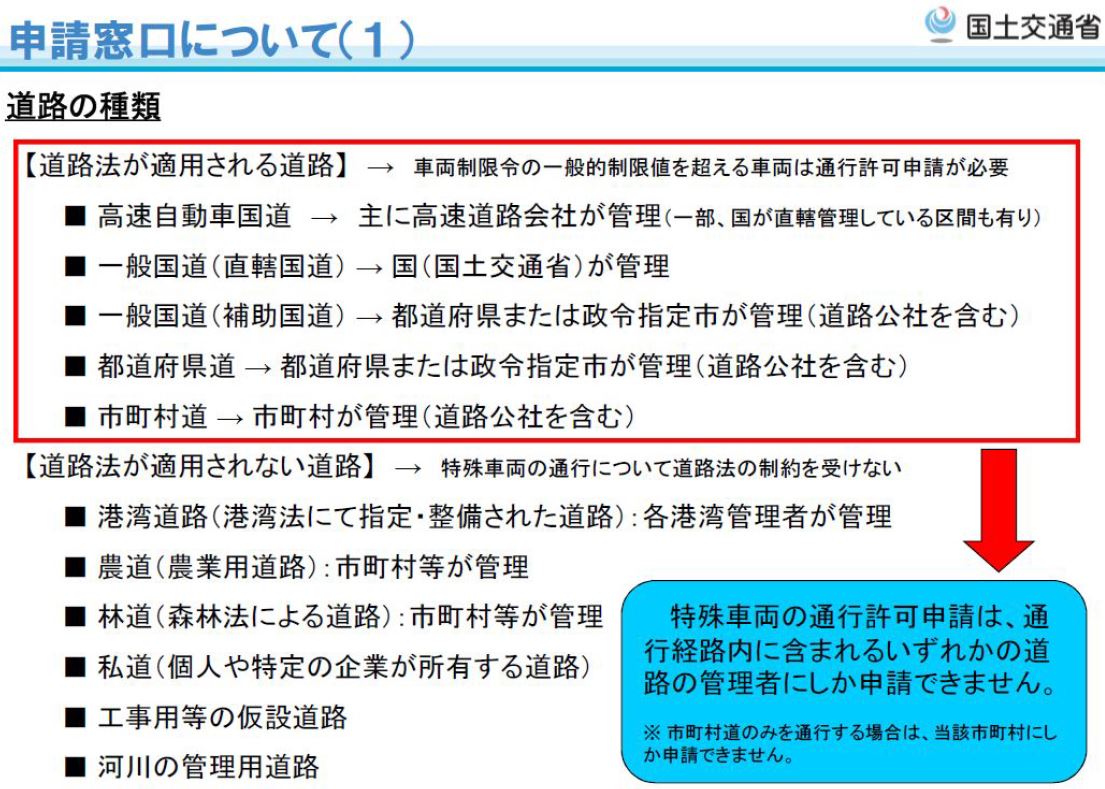

Q.申請は1箇所の窓口で集約して可能ですか?

A.申請窓口が、1つの窓口のみで可能か、それとも、複数にまたがるかは、通行経路に左右されます。

なぜなら、特殊車両通行許可申請手続きに必要な書類は、その通行経路の道路管理者以外に受理してもらうことができないからです。

そのため、通行経路によっては、申請窓口が複数にまたがり、大変煩雑な作業となることがよくあります。

東北急送では、特車申請手続きに精通した専任スタッフが責任を持って代行いたします。お客様には余計な手間暇をかけることなしに本来の業務に集中していただき、東北急送でワンストップにて大型輸送業務を引き受けさせていただきます。

Q.具体的に申請窓口はどこですか?

A.具体的には、申請通行経路により特車申請の窓口は以下の3つに分けられます。

①国土交通省所管の道路管理担当事務所

②都道府県・指定市

③市区町村(本庁等)

通行経路が2つ以上の道路管理者が管理する道路、具体的には国道、県道にまたがる場合は、そのどちらか一方に道路管理者に申請を行えば事足ります。しかし、政令市以外の市町村には申請する事が出来ません。そのため、政令指定都市以外の市町村が管理する道路を複数またがる運行経路の場合、申請窓口数が増えるため、通行許可申請手続きは大変煩雑なものとなります。

東北急送では、手続きがどんなに煩雑になったとしても、万全のコンプライアンス体制のもと、安全・安心の運搬をモットーに荷主様に安心してご依頼いただけることに重きを置いております。